乗鞍岳の山頂だけじゃなくて、お花畑を見回ったり、他の山頂にも登ったりしたいなぁ~!でも体力には自信がないし、高山病が不安だから、宿泊がいいかな?夕焼けや星空、ご来光を見れるかな!?

- 乗鞍岳に初めて登る人(特に標高順応のために宿泊を検討している人)

- ご来光や星空をじっくり楽しみたい人

- 日帰り登山に不安がある初心者・中級者

- 肩の小屋の評判やレビューが気になる方

2025年7月、夫婦で乗鞍岳登山をしてきました。

乗鞍岳は、標高3,026mながら登山口となる畳平(標高約2,700m)までバスでアクセスできるため、初心者でも気軽に挑戦できる山として人気があります。

実際、日帰りで登頂する人も多く、天気がよければ短時間で山頂に立つことができます。

でも今回、わたし達はあえて山小屋に宿泊する「1泊2日の登山スタイル」を選びました。

1日目は山小屋の「肩の小屋」で一泊。2日目の早朝に乗鞍岳山頂に登り、富士見岳・大黒岳・魔王岳の山頂も巡るコースです。

この記事では、私たちが肩の小屋に宿泊して山頂に登った体験をもとに、アクセスや小屋の雰囲気、ご来光登山の様子まで詳しくレビューしていきます。

これから乗鞍岳で宿泊登山を検討している方の参考になれば嬉しいです。

はじめに|なぜ宿泊登山を選んだのか?

理由は大きく4つあります。

理由1つ目 ゆっくり楽しみたかったから

日帰りだと早朝のバスに間に合うように行動しなければならず、スケジュールに余裕がありません。

前日にバス数が多い岐阜県側のほおのき平のバス停に車中泊して、早朝のバスに乗ることも考えました。

しかしバスは混雑して待ち時間が発生したり、後のバスに回されることもあるそうです。本数も1時間に1本~2本くらいです。

そうなると、登山ルートを変えないといけなくなります・・・。急いで登って高山病になるのも心配です。

でも宿泊すれば、夜は満天の星空を、朝はご来光をじっくり味わえます。

乗鞍岳はお手軽に登れる人気の日本百名山。だからこそ、山頂で写真撮影したくって、長蛇の列ができます。

混んでいる場合は、待ち時間がながすぎて山頂へ到達できずに下山する人がいるようです。(バス停のスタッフさんから教えてもらいました)

理由2つ目 高山病対策

標高2,700mという高さは、体が慣れていないと頭痛や吐き気といった症状が出ることもあります。

実際、高山病にならずとも、少し登るだけですぐに息切れがして、立ち止まらざるを得なかったりします。

だから、前日に畳平まで移動し、肩の小屋で一泊することで、体を標高にゆっくり慣らすことができます。

理由3つ目 透き通った景色を楽しみたかったから

乗鞍岳のような高山では、早朝は大気が安定していて空が透き通っていることが多いですが、

昼間~午後になると、熱せられた空気が上昇して大気が不安定になり、ガスが出たり雨天・雷に見舞われることが多くなるようです。

だから、他の高山も同じですが、早朝~午前中には山頂にたどり着く行程にしたほうが、その山の魅力を堪能しやすくなります。

肩の小屋は、山頂まで40分~1時間程度ですし、キレイなご来光、山容を拝むのに適しています。

理由4つ目 “山の中に泊まる”という非日常の体験をしたいから

山小屋に泊まり、自然の中で静かに過ごす時間は、街の喧騒から離れた贅沢なひとときです。

私たちがはじめて山小屋泊をしたのは、石川県の白山にある白山室堂。以降、山小屋泊登山の魅力にとりつかれました。

スマホは圏外になったりしますが、デジタルデトックスとなります。

アクセスと登山ルート

乗鞍岳は標高3,026mの山ですが、アクセスがとても良く、日帰りでも登れる手軽さが魅力です。

私たちが選んだのは、登山口となる「畳平」から肩の小屋までのルート。畳平までバスでアクセスでき、肩の小屋までは登山初心者でも安心して登れる道です。

アクセス:畳平までの移動

乗鞍岳に登るには、登山口となる「畳平バスターミナル」に行く必要があります。

この「畳平バスターミナル」に行くには、「乗鞍スカイライン」を利用するんですね。

乗鞍スカイラインは標高2,700mの「畳平」まで車で行ける道であり、一般車両の通行は制限されています。

だから、バスかタクシーに乗るのが基本です。ちょっと高いんですけどね。

バスは長野県側からも、岐阜県側(ほおのき平)からも出ています。

乗車前に、乗鞍スカイラインの開通時期やバスの時刻表をよく確認しておくことをおすすめします。天候や曜日によってダイヤに違いがあります。

特に夏のハイシーズンは観光客も多いです。ほおのき平からのバスは予約制ではなく、現地で購入となります。

畳平から肩の小屋までの登山ルート

畳平に到着後、お花畑をゆっくり歩き、肩の小屋までは約1時間半の道のり。

標高差はおおよそ100m。道は整備されていて、初心者でも安心して歩けるほどです。

道中は美しい高山植物や広大な風景を楽しみながら歩けるので、体力に自信がない方でも景色に癒されつつ登ることができます。

途中、何度か休憩ポイントがあるので、無理せずこまめに休みながら登るのが大切です。

装備と持ち物

標高2,700mから3,000mほどまで登るため、服装と装備には注意が必要です。

標高100mあがるごとに、気温は0.6度、下がるといわれます。つまり、畳平バスターミナルでも平地より16度ほど低いんです。

実際、私たちが登ったのは平地で30℃越えの真夏日でしたが、畳平バスターミナルは16℃でした。

それでも日中は比較的暖かいことが多いですが、朝晩はグッと冷え込むし、風があると、なおさら寒くなります。

だから、防寒具(フリースやダウンジャケット)は必須。

ふもとの天気は晴れていても、山の天気は違います。午後はガスが発生、雨天や雷となることも多いので、レインウェアも必ず持って行きましょう。

また、ヘッドライトがあれば、肩の小屋での夜間や翌朝のご来光登山時に役立ちます。

肩の小屋とは?|施設・予約・料金・ルール情報

公式サイトがこちら。要チェックです。

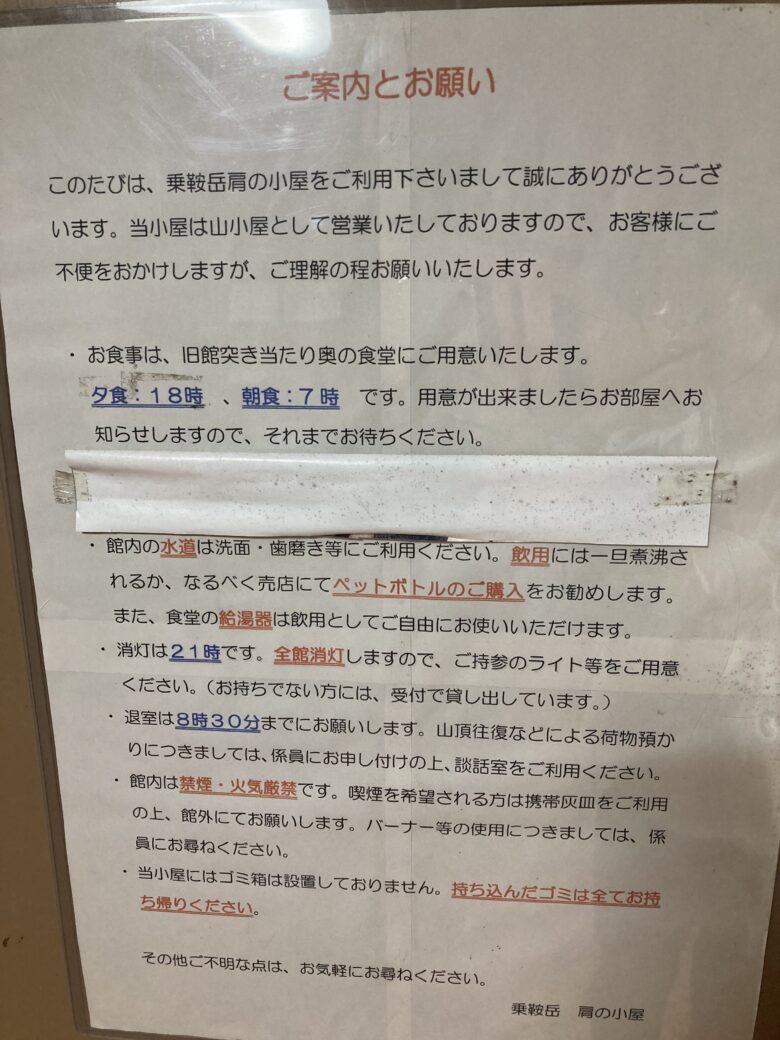

公式サイトにはのっていませんが、肩の小屋の食事時間や詳細は、現地に掲示されていました。

しっかりと目を通しておきましょう!

営業期間と予約方法

営業期間:7月上旬~10月上旬(天候により変動あり)

予約電話:0263-93-2002

オンラインでの予約はできないので、電話しましょう!

宿泊費・食事プラン(夕食・朝食の有無)

1泊1名分(税込)の料金がこちら。

- 2食付き 12,000円

- 夕食付き 10,500円

- 朝食付き 9,500円

- 素泊まり 8,000円

私たちは2食付きで泊まりました。朝食は7時、夕食は18時です。覚えておきましょう!

肩の小屋の設備(寝具、トイレ、水、電源、携帯の電波)

電話予約をしたときには、男女別の相部屋になるご説明をいただきましたが、実際に行ってみるとうまく空きができたそうで、夫婦だけの個室に泊まらせていただきました。

ありがたや~。

登山靴は下駄箱に置くのですが、部屋ごとに分かれておくので、間違う心配はありませんでした。

肩の小屋は新館と旧館に分かれており、私たちは泊まったのは新館です。

こちらが新館への通路。突き当りからは山容を拝むことができます。

7畳の一間。2人には十二分の広さです!窓からも景色を見ることができて解放感があります。

音が響きやすいのはやむを得ませんが、十分なプライベート空間です。例えるなら、旅館などと同じような感じです。

押入れに布団、掛布団、毛布、枕が入っていましたので、使わせてもらいました。

枕は蕎麦枕であり、サイズは男には小さめかなと。こだわりのある人は、エアー枕などを持って行くのも良いかもしれません。

部屋にはコンセントがありますので、スマホの充電などに使えます。ただし、21時に完全消灯してからは通電されなくなります。電灯もつかなくなるので、それまでに充電しましょう!

トイレ・水場があります。宿泊者は無料です。

ただし、山小屋ですからお風呂はありません。汗拭きシートや洗髪シートをもっていくのをオススメします。

シートはジップロックのフリーザーパック等に小分けにして入れると、軽量化できます。

実際に泊まった感想と肩の小屋の雰囲気(スタッフ対応、他の宿泊者)

新館の個室に泊まらせていただき、部屋で快適に過ごせました!

相部屋だったらどうだったかな?旧館だったら違ったかな?とは思います。旧館の個室はもう少し狭そう(4畳ほど?)に見えました。

7月で休日のハイシーズンに個室対応いただけたので、感謝しかありません。

スタッフ皆さんの雰囲気には活気・エネルギーを感じました。

受付案内をしてくださった方は、星空が見えることや、日の出の時間、見やすいスポット等、快適に楽しむための情報を教えてくださいました。

宿泊者は40人近くいたでしょうか?

年代は中高年層が多かったです。子どもはいなかったですね。落ち着いた雰囲気であり、マナーの悪い方はいなかった印象です。

マナーが大切なのが、登山であり、その極地が山小屋だと思います。私たちは何度か注意を受けたことがあります(汗)

せっかく楽しんで登っているのに、注意をされたら残念ですよね。

そんな山小屋のルールは、ヤマレコ社長のまとやんさんが詳しく解説されています。こちらの動画は役立ちますよ!

肩の小屋到着後の過ごし方(売店、カフェタイム、夕焼け、夕食)

肩の小屋には売店が併設されています。飲料やお土産を買えたり、軽食もいただけます。

私たちは乗鞍岳山頂方面を眺めながら、カフェ気分を楽しみました。現金払いなので、現金は多めに持って行きましょう。

夕焼けは残念ながら雲に阻まれました!

夕食はこちら。カレーライスはおかわり可能です~。

手作りプリン

カレーには、ごろッと大きな野菜が入っています。無骨な感じが味になって、おいしさが増します。おかわりしてお腹いっぱいになりました。

手作りプリンは、辛みの広がった口に甘みを染み渡らせてくれます。妻も喜んでいました。

夕食後、夕焼けが拝めます・・・が、残念ながら雲に阻まれてしまいました!

そこで、一度、部屋に戻って、スマホを充電したり布団を敷いたり、体や頭を拭いて過ごします。

20時前になると夜空が見え始めますので、服を着こんで小屋の外へ。

大きな星はもちろん、小さな星まで見ることができました!

天の川を写している方々もおられました。有名なスポットなんですね。私はカメラの性能?設定がうまくできず、収められませんでした・・・!

夜は風が少し吹き、昼間よりぐっと冷えます。星を見ている間は動かないので、体が冷えます。ダウン、手袋など、冬仕様の服装がオススメです。

星空を見たら、翌日にそなえて就寝です。

ご来光登山レポート|肩の小屋から山頂へ

スケジュールはこんな感じでした。

- 4時 起床、準備

- 4時30分 出発

- 4時50分頃 ご来光を拝みつつパンを食べる → 登頂開始

- 6時 乗鞍岳登頂 → 下山開始

- 6時過ぎ 「乗鞍岳頂上小屋」で一服

- 6時40分 肩の小屋へ戻る

- 7時 肩の小屋にて朝食

肩の小屋の朝食は朝7時です。それまでに登って降りてくるプラン。

※私たちの歩くペースは、YAMAPでは平均レベル

日の出の時間はスタッフの方が教えてくださいました。

知らない人がいるかもですが、日の出時間より前から日は差し始めます。つまり、そこそこ明るくなります。

ヘッドライトは山小屋内ではあると便利ですが、外ではなくても大丈夫でした。

ただし、気温は10度近くでした。風も多少あり。フリースやジャケットを着て登り始めました。

登山してまもなく、日の出到来!

肩の小屋から山頂までの所要時間は、およそ1時間ほど。

休日なのに人はほとんどおらず、数組いたくらいでした。

山頂付近には、雷鳥がいました。早朝や夕暮れ時に見つけやすいそうです。モフモフしていて癒されます!

そして、乗鞍岳山頂に到着。しばらくいましたが、山頂にも関わらず独占状態でした。写真撮影の列があるなんて信じられないほど空いています。

このような早朝に乗鞍岳の山頂にいるのは、山小屋泊をした人ぐらいでしょう。

槍ヶ岳や富士山など、遠くの山々までクッキリ見えます。すばらしい…。

少し下って乗鞍岳頂上小屋にてコーヒーをいただきました。これまたおいしいです。

登下山中、ちょっと気になったのは虫(アブ的なやつ?)にたかられること(笑)

時間帯にもよるのでしょうけど、乗鞍岳は花がたくさん咲いています。

ってことは、花が目当ての虫もたくさんいます。

登頂中、立ち止まって休憩していたら10匹ちかくにたかられることもありました(汗) 大げさじゃないですよ。ほんとに。

虫よけスプレーをおこたったせいでしょうか?これからの方はもっていくほうが良いですよ!携帯タイプなら軽いです。

肩の小屋に宿泊してよかった点・注意点

肩の小屋に泊まって良かった点

- ゆとりあるスケジュールで登ることができた

- 乗鞍岳の魅力を存分に味わえた

- 肩の小屋で一服や食事、星を眺めて非日常をいっぱい味わえた

- 睡眠は7~8時間、しっかり取る余裕があった

- ご来光をおがめた

- 雷鳥に出会えた

- シャトルバスが出ていない時間に登山でき、混雑なく登頂できた

- 時間に余裕があり富士見岳、大黒岳、魔王岳にも登頂できた

ざっとこんな感じです。高山病にかかることなく、写真もゆっくりと撮りまくり、最高な景色を拝めました!

注意点

- 部屋が新館になるか、旧館になるかで、泊まり心地が変わりそうです。

- 小屋内は暖かいですが、明け方には冷えてきます。布団があるので使わせてもらいましょう。

- お風呂はないので、汗拭きシート・頭拭きシートもっていきましょう。

- 足音が響くので、耳栓あった方が良いです。

- Docomo回線は圏外でした。

- 天気予報は高山だとあまり当たらない気がします。後は祈るのみです・・・!

もう一度、肩の小屋に泊まって乗鞍岳に登るなら、3時ごろに起きて、山頂でご来光をおがんでみたいですね!

こんな人におすすめ!まとめ

肩の小屋宿泊が特におすすめな人は、登山初心者や高山病が心配な方、ご来光を見たい方です。

日帰りだと、シャトルバスに間に合うように急ぐ必要がありますので、高山病にかかる心配が高まります。

体感だと、乗鞍岳は日帰りの人が95%以上だと思います。それくらい、日中は混雑します。

そうした混雑を避けるには、多くの人と違ったスケジュールを組むこと。それが山小屋泊の魅力です。

乗鞍岳の山小屋は、肩の小屋のほかには、畳平バスターミナル近くに銀嶺荘と乗鞍白雲荘があります。

そちらはお風呂に入れるのがメリットですが、ほぼ登山口なので山頂までの距離が遠いのがデメリットでしょう。

なので、お風呂がなくても許容できて、体力に不安のある方や、ご来光、山ならではの魅力を存分に味わいたい方には、肩の小屋をオススメします!

あ~、もう一度いきたいなぁ~

コメント